Le statu quo à Jérusalem est semblable à un règlement de copropriété, où tout équilibre est précaire, résultat d’anciens accords et de règles partagées entre les confessions chrétiennes.

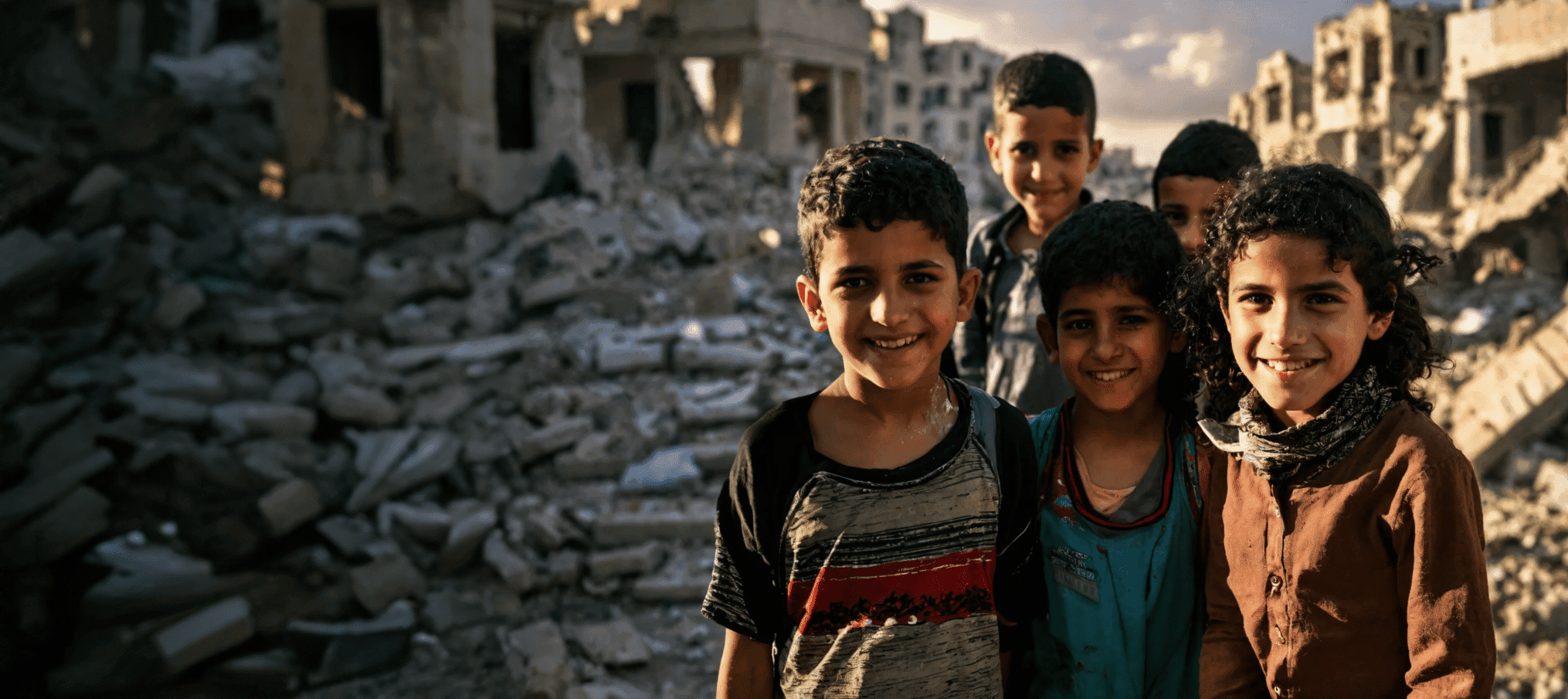

C’est en ce lieu qu’elle trouve ses racines et ses raisons : au carrefour des cultures, des religions, des peuples qui constituent l’essence de la Ville Sainte millénaire.

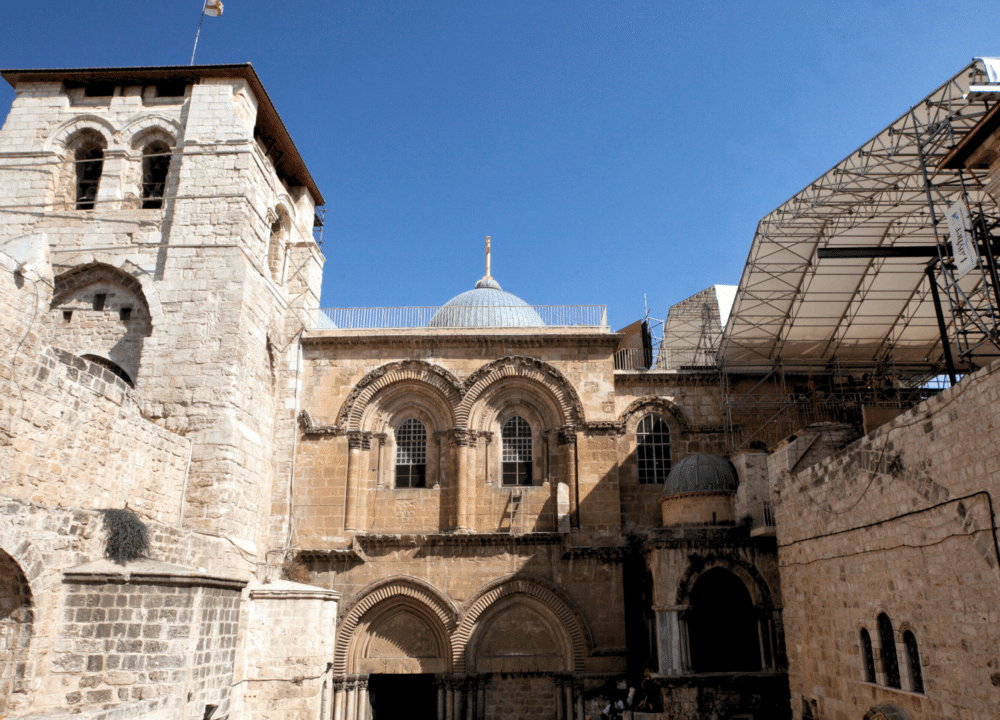

Le Saint-Sépulcre incarne plus que tout autre lieu son âme inclusive et contradictoire, rigide et proactive à la fois. Dans cet article, nous explorerons ensemble quelques éléments et faits peu connus qui illustrent, de manière emblématique, comment, dans certains cas, les règles d’airain du statu quo ont donné lieu à des débats et à des épisodes mémorables, parfois surréalistes, faisant du Saint-Sépulcre un symbole vivant de foi, de coexistence et de diversité.

Qu’entend-on par statu quo ?

Le statu quo à Jérusalem est un pacte vieux de plusieurs siècles, qui remonte à des négociations et des concessions historiques, qui régit la gestion et l’entretien du Saint-Sépulcre depuis 1852. Cet accord établit les droits et les responsabilités des différentes confessions – grecs orthodoxes, latins, arméniens, franciscains, coptes, éthiopiens et autres petites confessions chrétiennes – afin que chacune puisse exercer ses fonctions liturgiques et administratives dans un contexte de respect mutuel.

Cette division des rôles, bien qu’elle soit un mécanisme nécessaire à la coexistence, apporte avec elle une complexité qui se traduit par des règles précises et parfois très rigides, au point de frôler l’absurde, capables de déclencher des disputes jusque dans les moindres détails.

Le sol contesté

Le sol même du Saint-Sépulcre, parcouru chaque jour par des centaines de fidèles, touristes et pèlerins, cache des fissures reliées par le désir de trouver un équilibre : cependant, il n’est pas toujours facile de garder cet équilibre intact.

Chacune des communautés religieuses de la basilique a des droits exclusifs sur certaines zones de l’étage : l’entrée de l’édicule est gérée par les orthodoxes grecs, les catholiques s’occupent de l’entretien et les Arméniens possèdent les droits sur certaines célébrations liturgiques. Ce compartiment d’espaces assure non seulement une gestion partagée, mais devient un symbole de la complexité du statu quo : le sol du sanctuaire est traversé par un réseau de lignes imaginaires, invisibles mais clairement tangibles dans les conséquences possibles de leur violation.

En particulier, c’est l’entretien du sol qui est une question particulièrement délicate : chaque intervention, même la plus petite, doit être coordonnée et approuvée par toutes les parties concernées. Une restauration qui n’est pas partagée pourrait donner lieu à des litiges prolongés, à tel point qu’à certains endroits, des sols usés ou même instables sont remarqués : là où en effet il n’est pas possible de prendre une décision commune, plutôt que de rompre le pacte d’unanimité nécessaire, c’est préférable – et plus sûr ! – laisser la zone se détériorer.

L’escalier abandonné

Adossée à une fenêtre de la façade extérieure du Sépulcre, il y avait, pendant des siècles, une échelle. Une échelle banale en bois léger, l’une de celles qui fonctionnaient. Personne ne sait qui l’a mis là : ce qui est sûr, c’est qu’il ne peut plus être déplacé de là.

Les premières nouvelles de sa présence remontent à 1728, l’année de la création d’une lithographie qui la représente à sa place habituelle, immuable. En 1997, l’escalier a mystérieusement disparu pendant quelques jours : l’événement est immédiatement devenu une mèche qui menaçait d’enflammer l’atmosphère, jusqu’à ce que peu de temps après, il soit retrouvé exactement à sa place.

L’escalier du Saint-Sépulcre s’offre aux yeux des passants comme un symbole et un avertissement tangible de la précarité des équilibres dans un melting-pot comme Jérusalem, et de l’extrémisme des compromis que, parfois, il faut atteindre. À côté, il y a une petite partie du toit disputée entre Éthiopiens et Coptes : à intervalles récurrents, un moine copte et un moine éthiopien se placent sur une chaise en un point donné du bâtiment, pour revendiquer la possession de ce lieu.

En 2002, un incident s’est produit, apparemment minime, mais potentiellement explosif : un moine, assis pour revendiquer les droits de sa confession, a déplacé sa chaise juste assez pour chasser l’ombre, échappant aux rayons du soleil brûlant du mois d’août. Le geste a été interprété par la faction opposée comme une violation des règles convenues : une bagarre a éclaté, qui a amené onze personnes dans les services d’un hôpital.

Bagarres entre moines

C’est ici que s’ouvre un autre chapitre incroyable des événements du Saint-Sépulcre : les bagarres entre moines, plus fréquentes qu’on ne pourrait l’imaginer au premier abord.

Déjà en 1757, lors du dimanche des Rameaux, une violente querelle éclata entre des moines grecs orthodoxes armés de massues et de bâtons, et les franciscains, qui furent contraints d’abandonner le site. Des objets votifs – lampes, tapis et autres symboles de foi – ont été endommagés, armés ou même volés, entraînant une redistribution des droits et des équilibres internes.

Les flambées de violence n’ont cessé de se propager au fil des années et des siècles : l’une des dernières a eu lieu en 2008, avec le déclenchement d’une violente bagarre entre moines orthodoxes arméniens et grecs lors de la préparation de la cérémonie du feu sacré. Pendant la Pâques orthodoxe grecque, en effet, les tensions sont encore exacerbées : la gestion du lieu et de ses cérémonies, des équilibres qui soutiennent la coexistence de tant de communautés différentes est un défi qui plane entre les murs du Saint-Sépulcre depuis des millénaires.